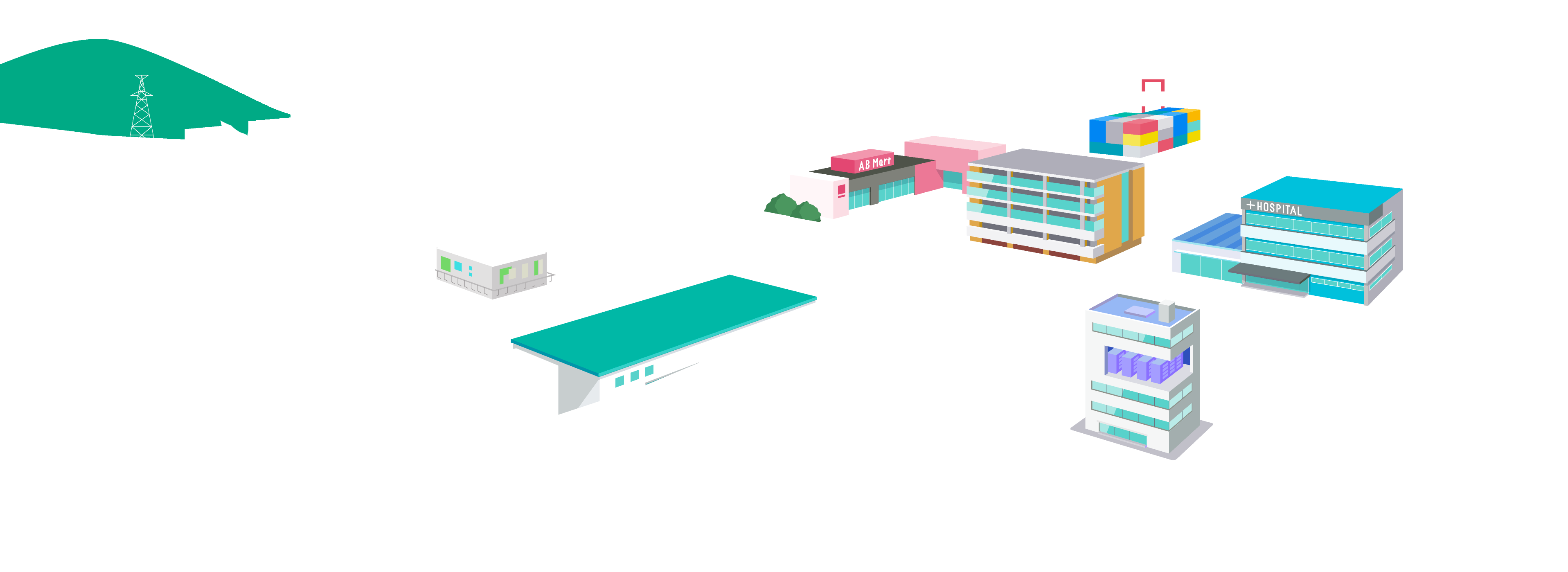

テノキューブ工法

浅層混合処理工法(固化材スラリー添加方式)

テノキューブ工法は、施工機本体であるバックホウに取り付けた掘削撹拌装置先端より固化材スラリー(以下、固化材液と称す)を吐出し、掘削・埋戻した原位置土と固化材液を撹拌混合することによって、矩形地盤改良体(テノキューブ)を築造する浅層混合処理工法です。

独自に開発したテノキューブ施工管理システムを用い、改良体築造範囲を平面方向、 深度方向に三次元グリッドで区画割りするとともに、地中内の掘削撹拌装置の先端位置をリアルタイムに計測・可視化することにより、掘削改良深度、固化材添加量、 撹拌混合度を管理し、確実かつ均質な改良体の築造を可能としました。

独自に開発したテノキューブ施工管理システムを用い、改良体築造範囲を平面方向、 深度方向に三次元グリッドで区画割りするとともに、地中内の掘削撹拌装置の先端位置をリアルタイムに計測・可視化することにより、掘削改良深度、固化材添加量、 撹拌混合度を管理し、確実かつ均質な改良体の築造を可能としました。

特徴

高品質

改良体築造範囲を平面方向、深度方向の三次元グリッドで区間割り管理し、管理区画内の撹拌混合度(掘削撹拌装置による撹拌混合回数)、固化材添加量を記録管理することで、 高品質で強度差異の少ない改良地盤を築造できます。

出来形の確認や改良体形状の記録が可能

支持層深度への確実な到達や撹拌混合度を管理装置により確認できます。また、地中内の掘削撹拌装置先端位置の軌跡を計測することで、実際に築造した改良体形状が把握できます。

多様な現場に対応可能

改良対象範囲を事前に掘削埋戻し用相番機で掘削することから、地中ガラや礫・玉石等の障害物存在下でも撤去・除去後、速やかに改良施工が可能です。また、硬質な支持地盤への定着が容易であり、施工を円滑に進めることができます。

幅広い種類の地盤に適用可能

セメント系固化材を土質に応じて選択することで、砂質土から粘性土、ローム地盤に適用できます。また、改良施工開始前に改良範囲の原位置土を掘削し、土質性状を把握した土を埋め戻した後に改良を行なうことで、地層構成に左右されない均質な改良地盤を築造できます。

環境負荷低減効果

低振動、低騒音、無発塵で施工ができ、周辺環境への影響が少ないです。

施工管理システム

独自に開発した施工管理システムにより、リアルタイムで施工管理を行ない、信頼性の高い改良地盤を築造できます。

施工方法

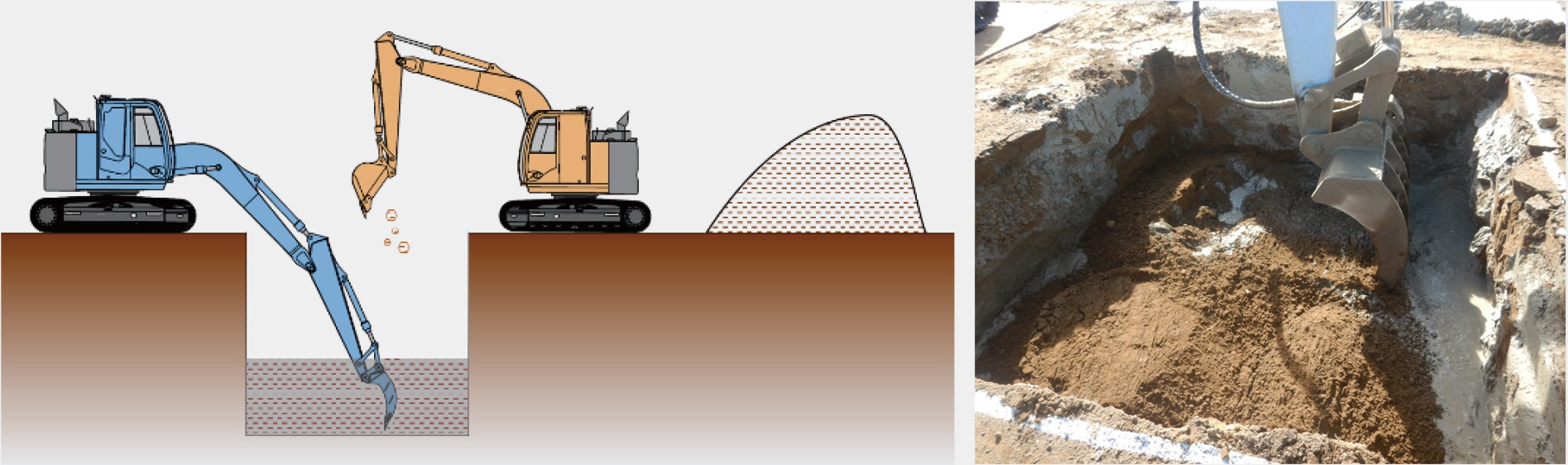

1

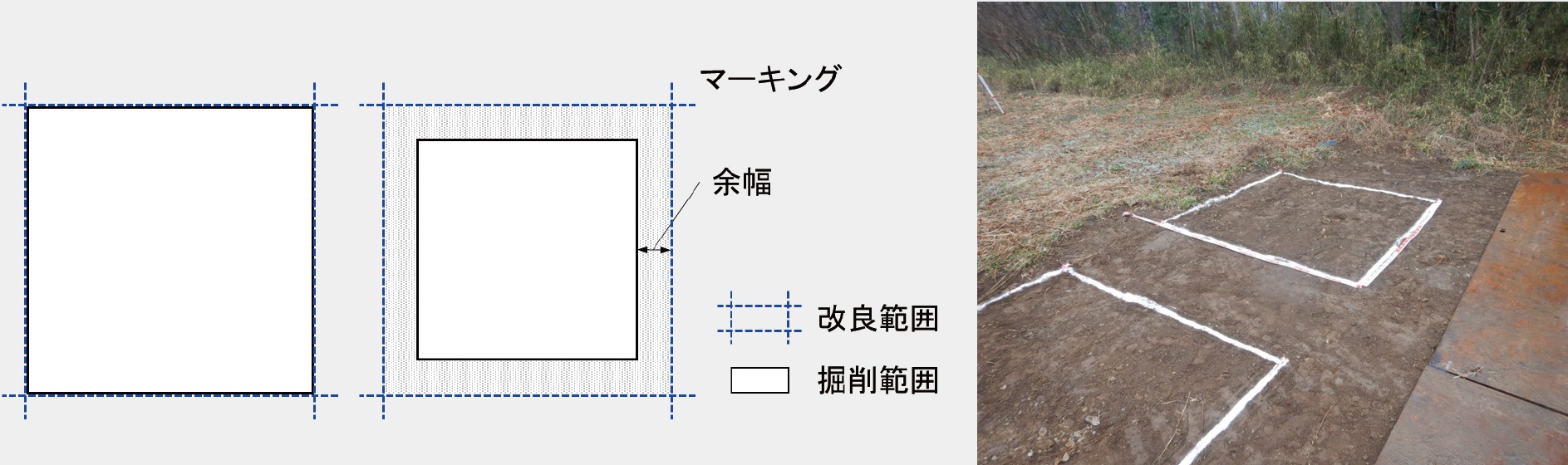

施工範囲の位置確認掘削用バックホウを施工位置まで移動し、設計図書と照合しながら改良範囲の確認を行い、改良位置4点のポイントから改良範囲をマーキングします。また、掘削深度が深い場合や掘削壁面の崩壊が想定される地盤(砂質土)などは、施工条件や地盤性状に応じ、改良範囲に対して余幅を残してマーキングおよび掘削を行います。

2

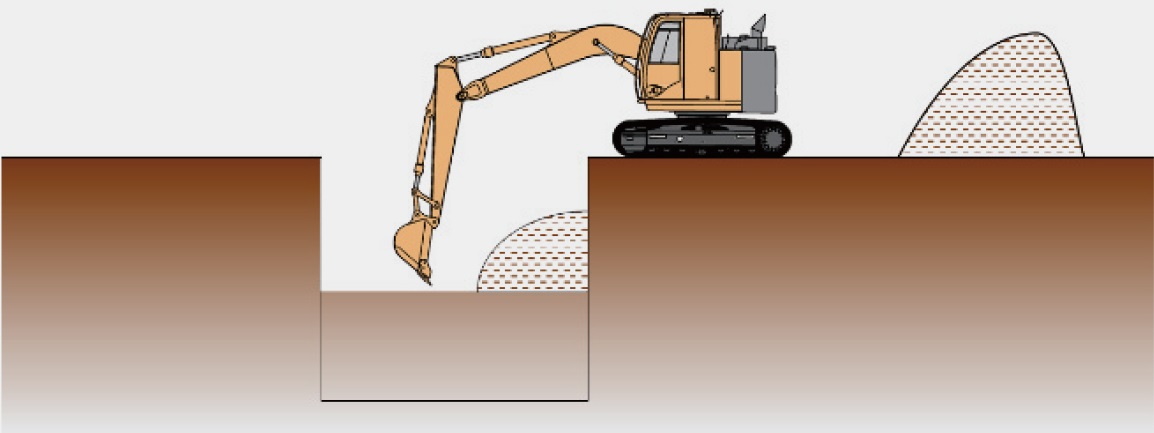

掘削改良範囲を深度方向に所定の改良下端レベルまで掘削・排土を行います。その際、改良施工に適さない想定外地盤(有機質土、 地中障害等)の介在が確認された場合は、適切な処置を講じます。

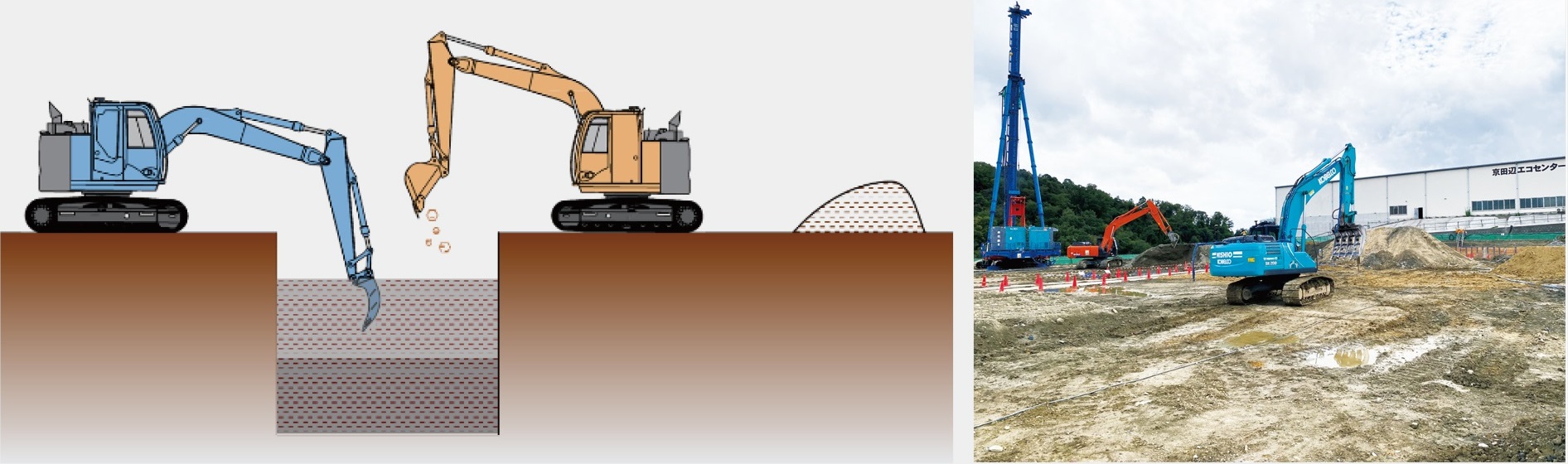

3

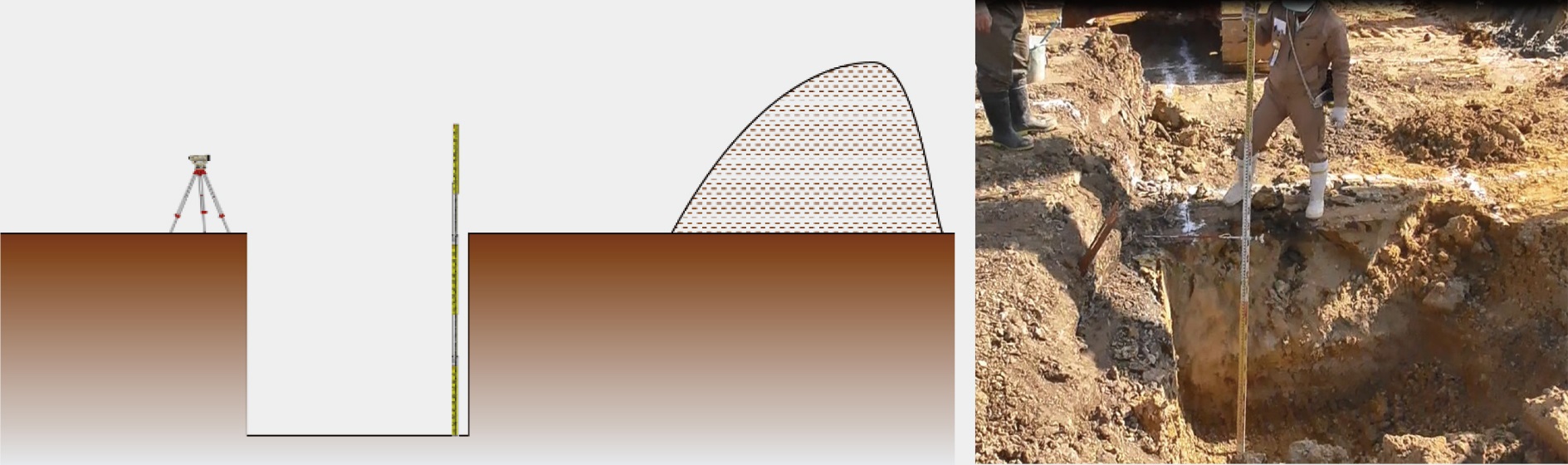

支持地盤の確認所定の改良下端レベルまで掘削後、土質柱状図と照合しながら支持地盤の有無を確認します。また、同深度位置での土を採取し、土質標本と照合したうえで、設計で要求された支持地盤であることを関係者(設計監理者、 元請監理技術者、地盤改良工事管理者)で確認します。

4

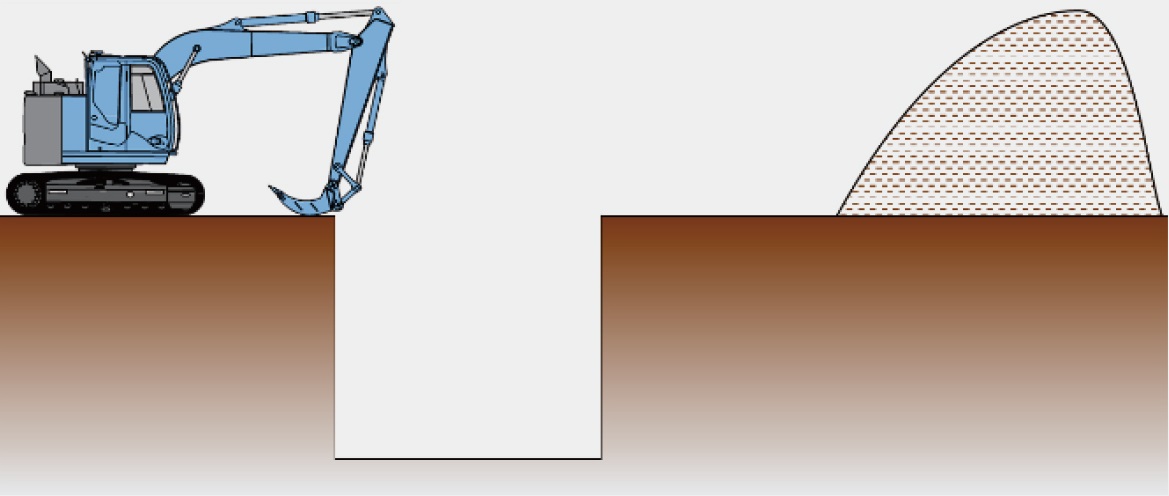

改良施工機の移動掘削撹拌装置および施工管理装置を装備した改良施工機を、GNSS を用いた位置誘導機能に従い、事前に選択した対象改良範囲位置まで移動します。

5

改良施工単層型施工管理、多層型施工管理1層目

掘削用バックホウで所定の量の掘削土を投入後、改良施工機にて支持地盤深度まで固化材液吐出および撹拌混合を行います。

多層型施工管理2層目以降

掘削用バックホウで所定の量の掘削土を投入後、前層改良天端まで固化材液吐出および撹拌混合を行います。

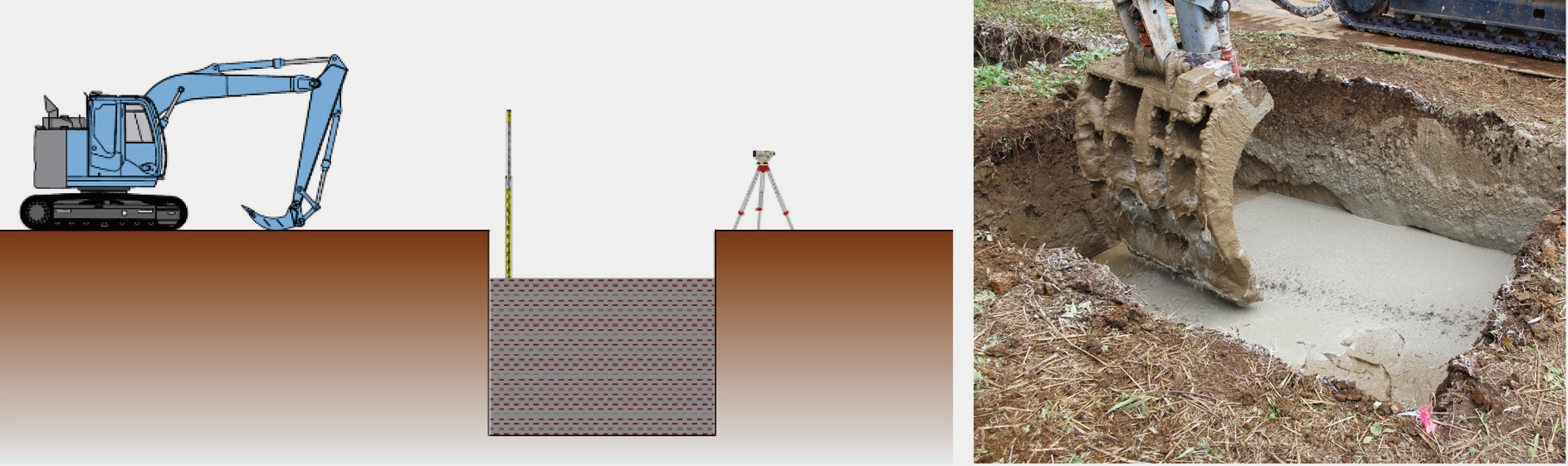

6

施工完了改良天端高さを確認し、テノキューブの築造を完了します。

テノキューブ工法 リーフレットはこちら

小規模建築物